Նորություններ

ԳՐԱՍԵՂԱՆ

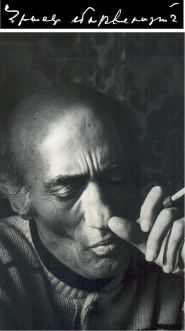

Լև Աննինսկի БОЙ С ТЕНЬЮ

Я слышал о матевосяновском «Похмелье», что эту вещь лучше «не трогать». Что она для Гранта Матевосяна не характерна. Что в этой повести летописец высокогорного пастушьего Цмакута забрел в закоулки, решительно для себя темные, а именно — в кулуары столичного Дома кино и в коридоры соответствующего аспирантского общежития, где слабогрудые девицы в замше, дурманя себя куревом, спорят об экзистенциализме, дадаизме, веризме и прочих престижных явлениях «нашего века». Что, оказавшись в этом великосветском обществе, Матевосян разбушевался и с пастушеской прямотой «врезал» не просто девицам с сигаретками, а чуть ли не самому Антониони. Так что выбор у меня выходил нелегкий: либо вместе с автором сбросить с корабля современности «Ночь», «Земляничную поляну», «Сумму технологии» и прочие завоевания «нашего века» (а в этом случае, сами знаете, с кем можно сомкнуться.,.), либо сбросить туда же повесть самого Матевосяна (а рука не поднимется, да и опять, сами понимаете, с кем-нибудь непременно «сомкнёшься»).

Так я скажу сот что: нет вещи, более характерной для Матевосяна, чем «Похмелье». Нет повести, где внутренний драматизм его прозы был бы выявлен ярче. И нет текста заманчивее для обдумывания. Хотя сознаюсь: меня при чтении терзали настолько противоречивые чувства, что и впрямь страшно было эту повесть «тронуть», не от страха с кем-нибудь «сомкнуться» — это уж я бы с грехом пополам пережил,— а оттого, что при всем несогласии подступаешься не к «просчету», не к «неудачному приему», а той самой пленительной матевосяновской прозе, которую любишь и без которой уже не представить себе ни армянскую, ни всесоюзную нашу литературу.

Словом, пусть читатель возьмет с полки соответствующие номера «Литературной Армении» и судит. А я попробую объясниться.

Итак, повесть совершенно матевосяновская. По системе, ценностей. По стилю. По ритму. Бегущая, скользящая, неожиданно меняющая смысл фраза. Патетика, неуловимо сверкающая над иронией. И этот далекий, утопающий в собачьем лае горный Цмакут. И мальчишка один на один с волком на горной дороге, и отчаяние страха: «Что тебе от меня нужно, падаль?!» И в этом бегущем строе воспоминаний — властное, чисто матевосяновское ощущение живой всеобщей природной связи вещей, явлений, душ: подает даме шубку в вестибюле Дома кино — нежная такая шубка — и слышит запах ягненка — и слышит крик овцы — и видит черные руки пастуха. Ассоциативная цепь не уводит Матевосяна в глобальные дали, как это бывает обычно у «современных» авторов, а, напротив, все возвращает его, все возвращает — к тому мальчишке на дороге, к тому студенту педтехникума с четырнадцатью рублями стипендии в кармане — к тому соленому хлебу, соленому хлебу... И от этого возвращения лейтмотивы в мерцающей матевосяновской речи — словно магнитом ведут под листом бумаги и пылинки железа знают, откуда они родом... ну, так вы идете сегодня на Антониони?

Ах, да, «этот Антониони».

Ведь он же слушатель каких-то там столичных сценарных курсов — наш цмакутский герой.

Позевывая и пошучивая, он проходит в зал на закрытый просмотр. Так же позевывая, смотрит фильм Антониони «Ночь» — бесцельное шатание не связанных между собой индивидов по пустой, ухоженной, скучной земле, где даже деревья стоят не лесом, а по отдельности. И, посмотрев это увенчанное каннскими лаврами создание, думает... Нет, о том, что он думает, после, а сейчас о том, что он говорит.

Когда просмотр кончился и слушатели курсов удалились обсуждать фильм, этот парень перед строем «молочно-белых аспиранток» встал и сказал:

— Я только одно хотел бы знать: есть ли у Микеланджело Антониони теща?

Это чтобы не углубляться в экзистенциализм, шозизм, веризм и прочую муть, а —сразу под корень.

Тут, уважаемый читатель, вы, наверное, подумаете: хорош же этот Геворк Мнаца-канян! Ухитрился посмотреть «Ночь» Антониони, да еще и издевается... нам бы его заботы? Ладно, уважаемый читатель, «Ночи» вы, допустим, не видели. Но если вы видели, скажем, «Крик» или «Красную пустыню», то вы, во всяком случае, понимаете, что Антониони (согласны мы с его искусством или не согласны), слава богу, не нуждается в моей защите. Меня в данном случае вовсе и не Антониони волнует, не говоря уже о его теще. Меня волнуют герой Матевосяна и то, зачем ему эта самая теща понадобилась.

Наверное, он таким образом хотел вернуть Антониони на почву реальности? Хорошо, пойдем на его почву. Вот что он подумал:

«...Им надо было родить пятерых детей (героям фильма. — Л. А.), они должны были быть рудокопами в стеганых телогрейках, доильщиками в горах под дождем, должны были переправлять бревна по рекам; уборщицами в яслях — вот кем им надо было быть, чтоб их груди ссохлись, чтобы их бедра стерлись, а лица сморщились, покрылись бесчисленными морщинами, чтобы во время дождя они попрятались под навес, разожгли бы костер и грелись бы, отогревали промерзшие косточки...»

Последовательная, сильная и чисто матевосяновская программа. Но, говоря его словами, «я только одно хотел бы знать»: не хочет ли Матевосян прибавить к этим настоящим труженикам (рудокоп—доильщик—сплавщик—уборщица), не хочет ли он добавить к ним писателя? Чтобы, отогревая у костра промерзшие косточки, они читали бы вслух какой-нибудь «хороший рассказ». Про то, как радостно смотрят на солнце подсолнухи, а?

Бьюсь об заклад, в эту свою филиппику Матевосян «писателя» не вставит. Потому что «писатель» сломает ему тут всю игру. А игра состоит в том, чтобы сказать Антониони: ты бы, чем эти фильмы ставить, лучше бы руками поработал.

Но тогда позвольте спросить героя «Похмелья»: что же он сам-то непоследователен? Он, гордо заявляющий всем этим болтунам, бегающим на «этого Антониони» и на «этого Бергмана», что теща заботит его больше, чем все достижения болтающей цивилизации. Он-то чем озабочен наедине с собой?

«Рассказ как будто получается. Хороший будет рассказ... В коридоре из нескольких точек сразу раздавался стук пишущих машинок. Было слышно, как поэты переходят к новой строчке—тахк!.. Нанизывают строчку... вторую... третью — тахк! Тысяча строк— та-а-хк!»

Вот вам и рудокоп-доильщик. Вот вам и уборщица в яслях. Поэтам позавидовал.

Те больше строчек нагоняют...

Внутренняя драма Геворка Мнацаканяна, приехавшего в столицу из своего Цмакута, состоит в том, что, издеваясь над «цивилизацией», он сем-то прекрасно понимает, как нуждается в ней, что, презирая «слова, слова, слова», сам без них не может.

«— Дорогой Мнацаканян, тебе не надо ехать в Канн, поезжай в горы, стань снова пастухом.

Мой подбородок задрожал. Я возненавидел этого человека, возненавидел его логику...»

Вот это честно.

« — Что лучше, Ева, экзистенциализм или ребенок? Экзистенциализм не плачет.

— Что ж ты бросил детей и приехал за этим самым экзистенциализмом? А?

Усевшись прямо против нее, я сказал ей:

— Я — мужчина...»

Тоже честно.

Словом, когда своими вопросами «болтуны» приперли бедного Мнацаканяна к стене, он сделал единственное, что ему оставалось,— закукарекал.

Это, кажется, последний довод.

Подведем и мы итоги.

В чем урок «Похмелья»?

В том, что художник, глубоко и органично преданный взрастившей его земле, не может безболезненно «сменить пластинку». Другое дело, что есть писатели, по природе своей склонные к «глобальной всеобщности» и даже ею живущие — им такие экскурсы не вредят. Матевосяну же все это дорого стоит. Столичный интеллектуальный «бонтон» ему чужд, и он поневоле присоединяется либо к восторженным, либо к обличающим потребителям этого «бонтона». Тут уже и не то важно, какой половине хора он вторит. Важно, что вторит.

В Цмакуте же он неповторим.

Да, Матевосян никогда не писал патриархальных пасторалей. В его творчестве всегда, с первых же рассказов, жили противостоящая патриархальности острая и нервная подвижность души и то любопытство к новому, которое характерно скорее для студента, мучительно размышляющего о своих дедах, чем для дедов, невозмутимо пасущих скот. Вот уж правда, перед нами душа, похожая не на лес, а не куст, оторвавшийся от леса: «Он зовет за собою лес... а лес ни с места». Этой своей оторванности матевосяновский герой стыдится. Но сделать с ней ничего не может. Отсюда самоирония: «Быть косарем и мечтать о бильярде». Или — добавлю я после чтения повести «Похмелье» — быть в бильярдной Дома кино и мечтать о покосе...

Это странное, двуединое, драматичное состояние духа и составляет для меня главную ценность, главный интерес творчества Гранта Матевосяна, Именно благодаря этому «двойному представительству» он является не аркадским певцом пастушьих прелестей и не бытописателем пастушьих буден, а своеобразным мифологом, пытающимся решить на плоскогорьях Цмакута всеобщие нравственные и духовные проблемы. В Цмакуте он учится реальной духовной стойкости. В столице же... Вот тут-то мы и видим оборотную сторону медали — в столице он теряет то самое чувство реальности, какому учится в Цмакуте. Реальную драму далеких, не похожих на него героев он чувствует слабо. Здесь для него искусство Антониони может приравняться чуть ли не к бильярду: и то, и другое далековато от соленого хлеба и от Дсеха, утопающего в собачьем лае.

Так вы за или против?

Я за. Я за литературу, выявляющую наши духовные проблемы. Я за эту повесть, потому что она, как и все, что написал Грант Матевосян,—- произведение интересного художника, но ее урок для меня отрицателен — в противоположность другим повестям того же Матевосяна, в противоположность, скажем, «Жиле земли». Ибо «Жила земли» — это урок мудрости, урок любви даже и в самом несчастье, урок мужества, преподанный нам героями Матевосяна. «Похмелье» же — фехтовальный выпад в сторону «противника», до которого такому писателю, как Грант Матевосян, я-то думаю, должно быть мало дела.

Л. АННИНСКИЙ